10 Impulse für Improvisation im Training – wie sie gelingt (und warum sie oft scheitert)

Improvisation im Training – das klingt für viele erst mal nach Theaterkurs, Überforderung und ein bisschen Fremdscham.

„Jetzt spielen Sie mal die Situation.“

Ein Satz, der aus der Trainingsvergangenheit vieler Teilnehmender nicht mehr rausgeht. Ohne Aufwärmen, ohne Einladung, ohne psychologische Sicherheit. Und so wurde das, was eigentlich Verbindung, Reflexion und Tiefe ermöglichen kann, für viele zum roten Tuch: das Rollenspiel.

Dabei steckt in Improvisation ein riesiges Potenzial – wenn wir sie gut machen. Denn sie bringt Menschen in Kontakt: mit sich selbst, mit anderen und mit dem, was im Raum unausgesprochen ist. Impro stärkt Spontaneität, Präsenz, Kreativität, ermöglicht Perspektivwechsel und aktiviert Embodiment, also das körperlich-emotionale Lernen, das hängen bleibt.

In diesem Beitrag teilen wir 10 Impulse für Improvisation im Training – aus der Praxis, für die Praxis. Wie Impro gelingt. Und warum sie manchmal einfach scheitert.

1. Warum „Rollenspiel“ bei vielen Panik auslöst

Rollenspiel. Kaum ein Begriff sorgt in Trainings so schnell für Anspannung, noch bevor die Übung überhaupt erklärt ist.

Das hat Gründe. Viele Menschen verbinden damit Erfahrungen aus früheren Workshops oder Seminaren, in denen sie plötzlich vor der ganzen Gruppe agieren sollten. Ohne Vorbereitung. Ohne klares Ziel. Ohne Rückendeckung.

„Frau Müller, Sie übernehmen jetzt bitte die Rolle der Führungskraft – und Herr Schulz, Sie sind der schwierige Mitarbeitende.“

Herzklopfen. Stress. Blockade.

Was gut gemeint war, wurde oft schlecht gemacht. Denn wer sich vor anderen präsentieren soll, ohne psychologisch sicheren Rahmen, erlebt das nicht als Einladung, sondern als Bloßstellung. Und wer improvisieren soll, ohne vorher zu wissen, was das bedeutet, reagiert mit Rückzug und nicht mit Kreativität.

Das Problem ist nicht das Rollenspiel an sich.

Das Problem ist, wie es eingeführt, angeleitet und eingerahmt wird.

Und genau hier setzt gelungene Improvisation im Training an: mit Sicherheit, Klarheit und einer Haltung, die nicht „Jetzt zeig mal!“ ruft, sondern sagt: „Du darfst. Und du wirst gehalten.“

2. Warum Impro trotzdem eine richtig gute Idee ist

Trotz aller Vorurteile: Improvisation im Training lohnt sich. Mehr noch: sie kann transformierend wirken, wenn sie gut gemacht ist.

Denn Impro ist nicht nur ein Warm-up, kein bloßer Icebreaker. Richtig eingesetzt, bringt sie Teilnehmende in Bewegung – körperlich, emotional und gedanklich. Sie schafft Verbindung im Raum, öffnet neue Perspektiven und macht komplexe Dynamiken erfahrbar.

Was Impro außerdem kann:

- Spontaneität und Flexibilität fördern

- Präsenz stärken

- Perspektivwechsel ermöglichen

- Verhaltensmuster sichtbar machen

- echte Reaktion statt vorbereiteter Antwort hervorrufen

- Langfristige Lernerfahrung fördern

Und das vielleicht Spannendste: Unser Gehirn unterscheidet kaum zwischen echtem Erleben und gespielter Erfahrung. Was wir mit Körper und Emotionen durchspielen, wird tiefer verankert – als hätten wir es wirklich erlebt.

Das ist der Zauber von Embodiment.

Impro ist also kein Spiel im luftleeren Raum. Sondern ein Erfahrungsfeld, in dem Lernen nicht über den Kopf, sondern über den ganzen Menschen stattfindet.

3. Sicherheit schlägt Wirkung

Improvisation lebt vom Moment – aber sie braucht einen stabilen Rahmen.

Denn so groß das Potenzial ist, so groß ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Impro scheitert, wenn die psychologische Sicherheit fehlt.

Viele Teilnehmende bringen Zurückhaltung, Nervosität oder schlechte Vorerfahrungen mit in den Raum. Wer sich exponiert, macht sich verletzlich. Und wer nicht weiß, worauf er sich einlässt, wird eher dicht als offen.

Deshalb gilt: Nicht Wirkung um jeden Preis. Sondern Sicherheit an erster Stelle.

Was das konkret heißt:

- Keine Übungen „ins kalte Wasser“

- Kein Zwang, keine Bloßstellung

- Raum für Veto und individuelle Grenzen

- Transparente Sprache und echte Einladungen statt Anweisungen

Wenn diese Voraussetzungen stimmen, kann Improvisation ihr Potenzial entfalten.

Impro funktioniert nicht, weil jemand besonders mutig ist. Sondern weil der Rahmen so gestaltet ist, dass Mut entstehen kann.

4.1 Kein Sprung ins kalte Wasser

Impro funktioniert nicht im Hochleistungsmodus. Sie funktioniert im Einstieg, im Ausprobieren, im sich Warmlaufen.

Wer gleich zu Beginn eine Szene vorspielen oder einen Konflikt improvisieren soll, wird überfordert – und das ist völlig nachvollziehbar.

Besser: klein anfangen, locker starten, Vertrauen aufbauen.

Dafür eignen sich Warm-Ups, die den Spielmodus aktivieren, ohne zu überfordern. Zum Beispiel:

-

Klatschkreis (Zipp, Zapp, Zoom)

Ein Klassiker mit Tempo, Rhythmus und Lacher-Potenzial. Ideal für Energie und Fokus. (Die ganze Methode findest du in unserem kostenlosen Methodenspeicher “Stöberbox”: Energizer: Zipp Zapp Zoom) -

„Au ja!“-Energizer Eine Person macht eine Bewegung – alle anderen übernehmen sie mit einem begeisterten „Au ja!“. Fördert Spielfreude und die berühmte „Ja“-Haltung. (“Au ja!”-Energizer)

-

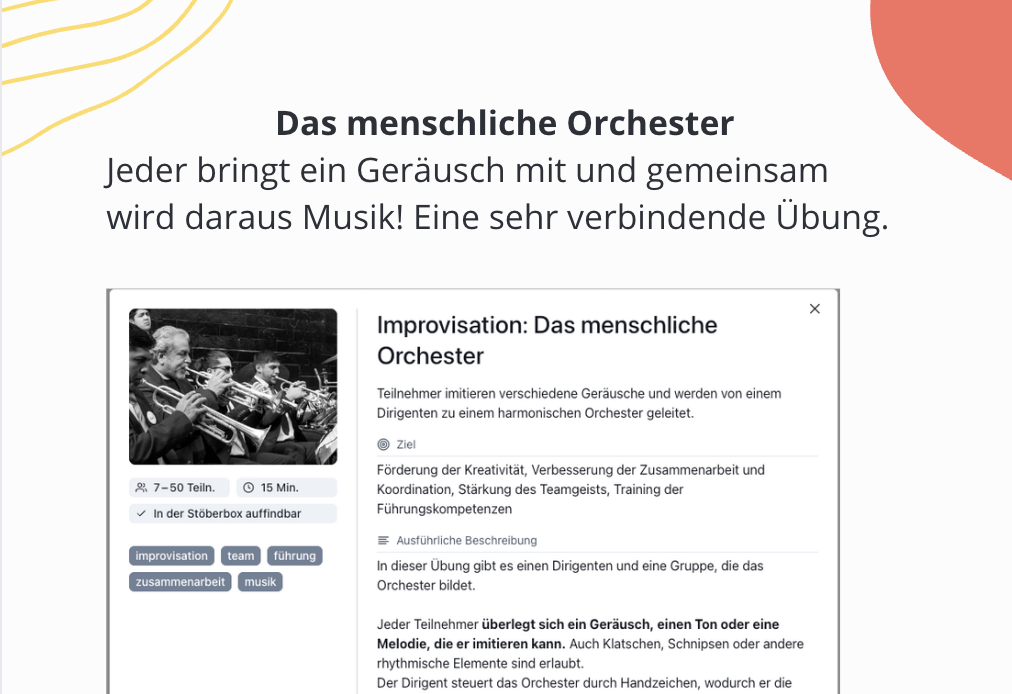

Das menschliche Orchester

Jede Person bringt ein Geräusch ein – gemeinsam entsteht ein kollektives Klangbild. Verbindet und sorgt fast immer für ein kollektives Grinsen. (Improvisation: Das menschliche Orchester)

-

“„Ja, und …“-Geschichten

Eine Gruppe erzählt gemeinsam eine Geschichte. Jeder Satz beginnt mit „Ja, und …“ Spätestens nach zwei Runden ist klar: „Ja, aber …“ hat hier Pause. (Energizer: “Ja, und!“)

Quelle: Markus Schönell

Solche Einstiege sind nicht banal – sie sind essentiell, denn sie bereiten den Boden für alles, was folgt.

4.2 Kein Zwang, keine Bloßstellung

Impro soll verbinden und nicht bloßstellen. Doch genau das passiert schnell, wenn Menschen auf einmal vor einer Gruppe stehen sollen, ohne dass sie sich bereit fühlen.

Deshalb: Nie sofort in große Gruppenszenen springen. Besser sind Übungen, die in kleinen Settings stattfinden – idealerweise im Zweier-Format und ohne Beobachtung durch andere.

Zwei gute Beispiele:

-

Tierarbeit – „Grenzen setzen“

Eine Übung aus dem Theater, bei der Teilnehmende sich über Bewegungen und Körpersprache in tierische Rollen hineinversetzen. Klingt schräg – wirkt stark. Vor allem, wenn es um das Thema persönliche Grenzen geht. (“Grenzen setzen” mit Improtheater)

Quelle: Carmen Kossagk

-

Spitfire

Eine humorvolle, spontane Übung mit Nonsens-Begriffen: Eine Person steht in der Mitte und bekommt von beiden Seiten Begriffe zugeworfen, zu denen sie frei improvisiert. Funktioniert besonders gut nach einem Warm-up – und nur mit Freiwilligen. (Spitfire!)

Quelle: Tobias Happe

Wichtig ist nicht, dass alle mitmachen. Wichtig ist, dass sich niemand ausgeliefert fühlt. Freiwilligkeit ist der Schlüssel – und die Basis für echte Beteiligung.

4.3 Raum für Veto und Grenzen

Improvisation lebt von Spontaneität, aber sie braucht klare Grenzen. Denn ohne die Möglichkeit, „Nein“ zu sagen, wird aus einem Spiel schnell eine Zumutung.

Gerade im Training ist es wichtig, dass Teilnehmende wissen: Ich darf aussteigen. Ich darf Stopp sagen. Ich muss nicht mitmachen. Und zwar ohne mich erklären oder rechtfertigen zu müssen.

Ein solches Signal – zum Beispiel „Veto“ oder „Stopp“ – sollte klar eingeführt und für alle sichtbar sein. Es schützt nicht nur die Einzelnen, sondern auch das Vertrauen in die Gruppe. Inspiriert ist dieser Gedanke u. a. vom Veto-Prinzip, wie es Maike Plath am Veto-Institut beschreibt: Ein klares „Nein“ oder ein Ausstieg wird nicht kommentiert, nicht diskutiert, sondern einfach respektiert. Das stärkt Freiwilligkeit, Selbstverantwortung und psychologische Sicherheit, also die zentrale Voraussetzungen für jedes gelungene Training.

In der Praxis kann das z. B. so aussehen:

- Ein sichtbarer Joker (z. B. Karte oder Symbol), mit dem Teilnehmende signalisieren: „Bis hierher – jetzt nicht mehr.“

- Eine vereinbarte Geste oder Formulierung, die für alle im Raum verständlich ist

- Die explizite Einladung: „Du darfst Nein sagen – und es ist okay.“

So entsteht ein Raum, in dem Menschen sich wirklich zeigen können – weil sie wissen, dass ihre Grenzen zählen.

4.4 Sprache schafft Haltung

Sprache wirkt immer. Besonders dann, wenn es darum geht, Menschen zum Mitmachen einzuladen.

Und genau da beginnt oft das Problem. Denn viele Sätze, die wir im Trainingsalltag automatisch sagen, erzeugen ungewollt Druck.

„Du musst nur mal…“

„Jetzt traut euch einfach…“

„Mach das doch mal spontan.“

Solche Formulierungen meinen es gut, aber sie setzen unter Zugzwang. Gerade in Impro-Situationen, in denen Menschen sich zeigen und ausprobieren sollen, kann das schnell blockieren.

Besser ist eine Sprache, die öffnet statt fordert, die einlädt statt erwartet, und die Möglichkeiten bietet statt Regeln aufzustellen.

Ein weiterer Punkt: das Wording rund ums Improvisieren selbst. Das Wort „Rollenspiel“ hat bei vielen einen Beigeschmack – es erinnert an unangenehme Trainingssituationen oder schulische Erfahrungen.

Warum also nicht andere Begriffe verwenden?

- „Übung“

- „Szenisches Experiment“

- „spielerische Annäherung“

- oder einfach: „Wir probieren was aus.“

Schon in der Anmoderation liegt oft der Schlüssel zum Gelingen. Denn wenn Sprache Sicherheit gibt, kann Improvisation zu einem Raum werden, in dem sich Menschen freiwillig zeigen und wirklich ins Spiel kommen.

4.5 Impro beginnt mit Haltung

Impro startet nicht mit der ersten Übung, sondern mit der Haltung, mit der wir in den Raum gehen.

Frank Jäger, Impro-Coach und Trainer, hat uns im Memogic-Workshop-Café vier Grundprinzipien mitgegeben, die seine Arbeit mit Impro im Trainingskontext prägen:

-

„Ja, und …“ statt „Ja, aber …“

Nicht blockieren – annehmen und weiterbauen. -

Sei präsent, nicht besonders.

Es geht nicht um Performance, sondern ums Dasein. -

Lass dein Gegenüber gut aussehen.

Spielräume entstehen im Zusammenspiel und nicht im Gegeneinander. -

Scheiter heiter.

Fehler gehören dazu. Wer sie sichtbar macht, macht Lernen möglich.

Diese vier Haltungen schaffen Vertrauen, Leichtigkeit – und die Grundlage dafür, dass Improvisation im Training wirken kann.

Das ganze Gespräch mit Frank findest du hier: Impro-Theater im Workshop.

Fazit: Impro ist eine Einladung und kein Test

Improvisation im Training ist kein Showformat und keine Methode nur für besonders extrovertierte Menschen. Sie kann eine kraftvolle Möglichkeit sein, Verbindung zu schaffen – vorausgesetzt, der Rahmen stimmt.

Gut eingebettet, mit klarer Haltung, Sicherheit und Freiwilligkeit, eröffnet Impro Räume für Spontaneität, Kreativität und echtes Miteinander. Nicht trotz Unsicherheit, sondern gerade, weil wir sie zulassen.

Oder wie Frank sagt:

„Sei präsent, nicht besonders.“

Du hast eine Lieblings-Impro-Übung? Teile sie gerne in der Stöberbox, sodass wir gemeinsam unser aller Methoden-Repertoire erweitern.